Extincteur à eau pulvérisée.

Type d’extincteur le plus courant pour la protection générale. Il contient de l’eau additionnée d’un additif, généralement de l’AFFF (Agent Formant Film Flottant).

Il agit par refroidissement sur les feux de classe A dû aux fines gouttelettes qui au contact du foyer se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée et par étouffement sur les feux de classe B grâce à la formation d’un Film Flottant qui isole les vapeurs du combustible et de l’oxygène de l’air.

Sur les feux d’origine électrique, l’eau pulvérisée est utilisable en présence d’une tension inférieur à 1000 Volts, car l’eau est pulvérisée en fines gouttelettes et le jet n’est pas conducteur.

Extincteur à poudres polyvalentes.

Type d’extincteur agissant par inhibition sur les feux de classes B et C et par étouffement sur les feux de classe A.

Les poudres utilisées sont généralement des phosphates ammoniacs qui au contact des braises se transforment en une carapace étanche qui étouffe le feu.

De par cette polyvalence, ce type d’extincteur est utilisable partout où peuvent éclore des feux combinés comprenant simultanément tous les types de combustibles (ce qui est notamment le cas des risques domestiques ou la plupart des risques industriels).

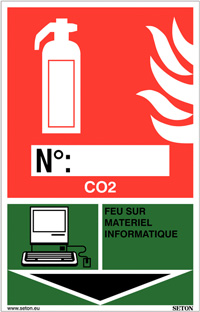

Extincteur à CO2.

Type d’extincteur utilisé sur des feux d’origine électrique et sur certains feux de Classe B. Le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans l’appareil est sous forme comprimée liquéfiée et gazeuse. Il va agir par étouffement sur les feux de classe B. Le CO2 sort de l’extincteur à une température de -78°C à l’état de neige carbonique et provoque une baisse importante de la température. Le CO2 a la particularité de passer directement de l’état gazeux à l’état solide lorsqu’il est soumis à une forte élévation de température, c’est ce qui explique sa transformation en neige carbonique. Celle-ci se vaporise au contact des produits en feu en formant une couverture de gaz qui refroidit et étouffe les flammes. On trouve des Extincteurs à CO2 de 2 et de 5 Kilos.

Pour équiper votre entreprise et informer le personnel de l’extincteur mis à disposition (selon la classe du feu), il existe différents panneaux extincteurs :

Classe de feux.

Dans le cas d’un incendie, on catégorise les feux suivant la nature de ce qui brûle en classes de feux : les classes A, B, C, D et F. Les classes les plus communes sont les trois premières A, B, C et les plus faciles à éteindre. La classe D caractérise généralement un risque industriel et est la moins connue, plus dangereuse et difficile à éteindre : c’est pourquoi le particulier laissera son extinction aux seuls spécialistes.

Classe A.

La classe A caractérise les feux « secs ». Il s’agit de matériaux solides dont la combustion forme des braises (cellulose, bois, papier, carton, tissu, fourrage, coton, etc.). Ce sont des matériaux particulièrement inflammables.

Flammes et braises.

Leur combustion est :

– vive (avec flammes) ;

– ou lente (sans flamme visible, mais avec formation de braises incandescentes).

La phase de combustion lente peut être relativement longue avant que n’apparaissent les premières flammes, notamment lorsqu’il y a un manque de comburant. Il s’agit dans ce cas de feux « couvants » que le moindre courant d’air peut activer.

Classe B.

La classe B caractérise les feux « gras ». Il s’agit des liquides et des solides liquéfiables (hydrocarbures, goudron, brai, bougies, graisses, huiles, peintures, vernis, alcools, cétones, solvants et produits chimiques divers). Ils flambent ou s’éteignent, mais ne couvent pas. Il n’y a donc pas de combustion lente et l’abattage des flammes provoque directement l’extinction. Leur capacité à s’enflammer dépend du point d’éclair propre à chaque produit (température minimale à laquelle il émet suffisamment de vapeurs pour former avec l’air ambiant une atmosphère inflammable). En revanche, il peut y avoir rallumage brutal tant que la température avoisine celle de « l’auto-inflammation » (température à laquelle un mélange gazeux combustible peut s’enflammer spontanément sans la présence de flamme ou d’étincelle). C’est pourquoi, l’extinction complète ne peut être obtenue qu’après une phase de refroidissement.

Leur combustion provoque un dégagement de gaz toxiques et/ou corrosifs (chlore, cyanure, monoxyde de carbone, etc.) particulièrement dangereux pour l’environnement et souvent explosif à leur tour. Lors de ce type d’incendie les pompiers s’assurent d’une ventilation efficace. De plus, des réactions chimiques imprévisibles peuvent se produire au contact de l’eau, de la fumée, des gaz chauds ou d’autres produits.Les liquides inflammables non miscibles à l’eau (essence, huiles, éthers, pétrole, etc.) Il est en général impossible de les éteindre avec de l’eau. Les liquides en feu surnageant l’eau risquent de porter le feu dans le voisinage ou dans les égouts. Les deux agents extincteurs les plus efficaces sont la poudre pour les feux de faible importance et la mousse pour les nappes de grande superficie.Les liquides inflammables miscibles à l’eau (alcool, acides, etc.) Un feu de faible étendue peut être éteint par les pompiers à l’aide d’une lance en jet diffusé. Pour les feux plus importants, le CO2 et la poudre sont les meilleurs agents d’extinction.Les solides liquéfiables (plastiques, caoutchoucs, goudrons, etc.) Ces feux dégagent une grande énergie thermique et beaucoup de fumées. Ils sont généralement éteints avec de l’eau ou de la mousse.

Classe C.

La classe C caractérise les feux de gaz (gaz naturels, gaz de pétrole liquéfiés comme le butane ou le propane, ou d’autres produits à l’état gazeux comme des produits chimiques, etc.). Leur mise à feu s’accompagne généralement d’une explosion, d’autant plus violente que le mélange air-gaz s’effectue dans des proportions optimales entre les limites inférieure et supérieure d’explosibilité.

Ces feux se présentent sous forme de fuite enflammée, plus ou moins importante en fonction de la pression de stockage ou de transport, ainsi que du diamètre de la fuite. Il ne faut pas chercher à éteindre la fuite. L’accumulation du gaz continuant à s’échapper peut provoquer une explosion. L’extinction se fait en barrant la conduite. En cas de nécessité absolue, l’extinction de la fuite s’effectue avec de la poudre.

Classe D.

La classe D caractérise les feux de métaux. Les poudres D sont spécifiques à chaque type de combustible et se trouvent principalement dans des environnements industriels très particuliers. Leur combustion est généralement violente et très luminescente.

Au contact de l’eau ces métaux en feu réagissent violemment en provoquant un dégagement d’hydrogène qui crée un risque d’explosion.

Certains métaux, comme le sodium, le magnésium, le potassium ou encore le phosphore blanc, peuvent s’enflammer spontanément en présence de l’air, voire exploser. D’autres ne peuvent le faire que lorsqu’ils sont à l’état de poudre ou de copeaux (aluminium par exemple).

Classe F.

La classe F a été créée récemment (1998 aux États-Unis, la norme NFPA 10 a nommé cette classe « K ») pour les feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses) dans les appareils de cuisson. En effet, bien que ces feux soient à proprement parler de classe B, la présence généralement d’appareils sous tension dans le voisinage du feu et le besoin d’agents extincteurs compatibles avec la chaîne alimentaire ont nécessité la création de nouveaux extincteurs plus adaptés. Ceux-ci contiennent des agents chimiques secs (par ex. acétate d’ammonium) qui ont le même effet que la mousse : ils étouffent le feu par la création d’un film (par saponification) à la surface du liquide. De plus, cette classe fait porter l’attention sur le risque important d’explosion par vaporisation (en anglais : boil over) liée à l’utilisation d’eau sur ces feux.

Autres classes.

Sur des feux de classe A (à condition que le foyer ne soit pas de type profond, c’est-à-dire sans braise) et B un extincteur au dioxyde de carbone peut être utilisé selon le principe du « tout ou rien ». En cas de réussite le feu est complètement éteint, en cas d’échec il reprend avec la même intensité.

Classification européenne.

Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant :

| Classes | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe F |

|---|---|---|---|---|---|

| Dénomination | Feux « secs » ou « braisants » Feux de matériaux solides formant des braises | Feux « gras » Feux de liquides ou de solides liquéfiables | Feux « gazeux » Feux de gaz | Feux de métaux | Feux d’huiles et graisses végétales ou animales (auxiliaires de cuisson) |

| Combustible | Bois, papier, tissu, plastiques (polychlorure de vinyle, sigle PVC), déchets, nappe de câbles électriques, etc. | Hydrocarbures (essence, fioul, pétrole), alcool, solvants, acétone, paraffine, plastiques (polyéthylène, polystyrène), graisses, goudrons, vernis, huiles, peinture, etc. | Propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé | Limaille de fer, phosphore, poudre d’aluminium, poudre de magnésium, sodium, titane, etc. | En lien avec l’utilisation d’un auxiliaire de cuisson (cocotte minute, friteuse). |

| Agent extincteur | Eau pulvérisée (A) Eau pulvérisée avec additif (émulseur) ou mousse Gaz inerte | Dioxyde de carbone (CO2) Eau pulvérisée avec additif (émulseur) (AB) ou mousse Poudres BC (BC) Gaz inerte | Poudres BC (BC) | Extinction réservée aux spécialistes avec du matériel adapté (poudres D) (D) (sable sec, terre sèche) | Poudres BC (BC) Agents de classe F (carbonate de potassium ou acétate d’ammonium) |

| Manœuvres et risques | L’eau est indiquée, bon marché, et agit par refroidissement. | Extinction au CO2 à condition que la surface enflammée ne soit pas trop grande. | Fermer la vanne d’alimentation. Attention : risque d’explosion en cas de soufflage de la flamme ! | Danger d’explosion : eau interdite ! | Refermer le récipient avec le couvercle, une couverture antifeu ou une serpillère humide (pas trempée ! L’huile réagit violemment au contact de l’eau). |